古村治彦です。

2023年12月27日に最新刊『バイデンを操る者たちがアメリカ帝国を崩壊させる』(徳間書店)を刊行しました。世界政治について詳しく分析しています。是非手に取ってお読みください。よろしくお願いいたします。

バブル経済崩壊以降、日本は経済成長のない国となった。この状態が30年も続いている。英語の「generation」、日本語では世代と訳すが、これは約30年を意味する。一世代、経済成長がないということになる。1990年代に生まれて、現在20代中盤から30代中盤の若い人たちは、日本が縮小する時代を生きてきた人たちだ。日本はデフレーション(物価の継続的な低下)の中にある。

そうした中で、安倍晋三政権下、日本銀行は異次元の量的緩和を行い、日本国債を引き受けて、日本銀行券(紙幣)を発行し、現金を市中に流そうとしてきた。市中に流れる現金の量が増えれば、物価が自然と上がる、そうすれば経済成長ということになる、というものだった。日本銀行の黒田東彦総裁(当時)は就任当時、2年間で2%の物価上昇を実現すると宣言したが、それを達成することができないままで、日銀総裁を退任した。現在の植田和男総裁も2%の物価上昇を目標として掲げている。

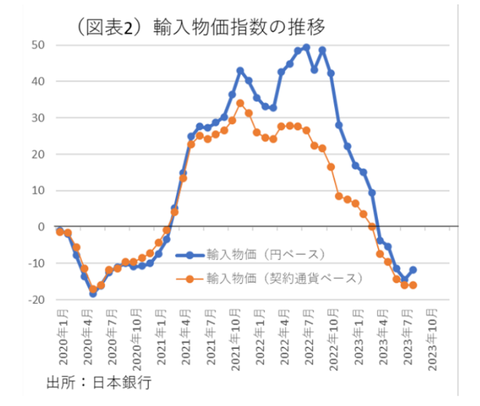

世界的に見ると、新型コロナウイルス感染拡大が落ち着き、経済活動が復活する中で、ウクライナ戦争が起き、更にはパレスティナ紛争も始まった。結果として、石油や食料品の輸入価格が高騰し、物価は上昇することになった。これは政府の考えていた道筋とは違うだろうが、とりあえず物価は上昇した。

しかし、一般国民の給料や報酬は実質的には下がっており、生活は苦しい。物価の上昇率よりも給料の上昇率が高ければ生活は楽になるが、その逆だと生活は苦しくなる。現在の状況は、給料が上がらずに、物価が高いという状況だ。統計で見れば、物価は下がっているが、実質賃金も下がり続けている。このような状況は厳しい。

何よりも給料が上がることが重要であるが、それができないということであるならば、生活者としてはデフレの方がありがたいということになる。そのような考えが出ないようにするために賃上げを伴ったインフレが実現することを望む。

(貼り付けはじめ)

日本はついにインフレーションに突入した。それについて誰も喜んでいない(Japan

Finally Got Inflation. Nobody Is Happy About It.)

-25年間続いたデフレーションの後、物価上昇に一般国民は怒っている。

ウィリアム・スポサト筆

2024年1月15日

『フォーリン・ポリシー』誌

https://foreignpolicy.com/2024/01/15/japan-economy-inflation-deflation/?tpcc=recirc_latest062921

過去25年間、日本の中央銀行と政府は、経済成長の足かせとみなされてきたデフレーション圧力(deflationary pressures)を終わらせることに共通の大義を見出してきた。そして今、それは成功しつつある。しかし、人々はそれを好まない。

標準的な経済理論によれば、高レヴェルの財政赤字(high levels of

deficit spending)と超低金利(ultra-low interest rates)は、ほぼ必然的にインフレ率の上昇につながるはずであり、通常、ほとんどの経済にとって問題となる結果となる。しかし、日本は、持続的な物価と賃金のデフレーションという、逆の問題のリスクの代表的な存在となっている。

ベン・バーナンキ前米連邦準備制度理事会(FRB)議長は、日本銀行(Bank of Japan、BOJ)の行動を強く支持した。バーナンキは、まだFRB理事に過ぎなかった2003年5月、日本金融学会での講演で、「デフレ問題に対処することは、日本経済に実質的・心理的な利益をもたらし、デフレを終わらせることは、日本が直面している他の問題を解決することをより容易にする」と述べた。危機に瀕しているのは日本経済の健全性だけでなく、「かなりの程度、世界の他の国々の繁栄でもある」とバーナンキは言った。彼が後にFRB議長として、2007年から2008年にかけての世界金融危機後に大規模な量的緩和(quantitative

easing、QE)プログラムを提案した理由の一つは、アメリカにおける同様のデフレの罠(deflationary trap)に対する彼の懸念だった。

これを達成するため、日銀はまず超低金利を試み、それが失敗するとゼロ金利、そして最終的にはマイナス金利を導入した。さらに、成長が見込まれる中小企業に融資する銀行への特別資金供給や、融資を一定額増やした銀行への資金供給など、融資を奨励するさまざまな制度が設けられた。貸出促進策は、主に2つの障害にぶつかった。1つは、日本の銀行は資金を必要としない企業にしか資金を貸したがらないこと(日本の大企業は巨額の現金を保有している)、そして、このような低金利では、融資の開始とサーヴィシングにかかるコストが利払いの利益を上回ってしまうことである。

2013年、安倍晋三首相によって日銀総裁に任命された黒田東彦は、周囲から好かれる人物だった。大蔵省出身で中央銀行内ではアウトサイダーだった黒田総裁は、逆風に警戒心を持っていた。黒田総裁は、日銀のバランスシートを倍増させることで、2年以内に2%のインフレを実現すると約束した。

FRBのQEを超え、日本はQQEを導入することになる。QQEとは、量的緩和に質的(qualitative)という考え方を加えたもので、国債だけでなく、よりリスクの高い資産も買い入れることを意味する。その結果、バランスシートは大幅に拡大し、事実上、毎年予算総額の約30%に相当する政府の安定した財政支出を現金化することになった。黒田総裁の10年間の任期中にバランスシートが4倍以上に膨れ上がったにもかかわらず、賃金上昇が物価上昇を促すという「好循環(virtuous cycle)」のアイデアは黒田総裁の在任中ほとんどずっと実現せず、消費者物価指数はゼロ近辺にとどまった。

変化は起きたが、それは中央銀行の政策によるものではなかった。その代わり、主に最近の世界にとってのナンバーワンのゲームチェンジャーによるものだった。それは、新型コロナウイルス(COVID-19)である。輸入コストの上昇とサプライチェーンの混乱により、世界標準から見れば小幅なレヴェルではあったが、物価上昇が経済のほぼ全ての分野で目に見えるようになった。2023年1月までに消費者物価指数は4%跳ね上がり、1981年以来の高水準となり、日本銀行が設定した目標の2%を大きく上回った。この中で、外国人観光客が再び東京や京都の中心部に押し寄せたため、ホテル価格は急騰し、63%上昇した。日本の買い物客にとっては、食品メーカーがコスト上昇を隠そうとするため、「シュリンクフレーション(shrinkflation)」という形で多くの影響が出ている。東京の中心部では、コーヒー1袋がまだ4ドル前後で売られている。大手食品包装会社の昨年の収益が33%急増したのも不思議ではない。

その結果、労働力の減少、良好な経済成長、技能不足が給与を高騰させる中、停滞していた賃金がようやく動きの兆しを見せ始めた。

2023年10月の賃金は前年比1.5%上昇し、春季労使交渉で組合員は平均3.6%の上昇を記録した。

では、なぜ皆が喜んでいないのか? 現実は、この2つの成長の道筋によって、インフレ調整後の実質賃金が着実に低下しているのだ。政府の数字によれば、実質賃金は2023年11月まで20ヶ月連続で減少し、前年同月比で3%の減少を記録した。

マネックスグループのグローバル・アンバサダーであり、日本で最も有名なエコノミストの一人であるイェスパー・コールは、「国民は愚かではない。30年にわたるデフレは終わりを告げたが、日本国民は望むようなインフレを手にしているのだろうか?」と語った。

実際、デフレは日本が相対的に貧しくなるにつれて、政策立案者を歯ぎしりさせたが(技術職のなかには、現在の日本よりヴェトナムの方が給料の良いものもある)、物価が毎年1%前後下落する一方で給料が小幅に上昇するサラリーマンにとっては好都合だった。新しいシナリオはもっと複雑だ。インフレ経済下で働く労働者が証言しているように、賃金はほとんどの場合、小売価格よりもゆっくりと上昇する。黒田総裁が誕生する前の2012年、ある日銀関係者は、中央銀行がデフレを阻止しようとしているにもかかわらず、国民はデフレを好んでいるという調査結果が出たと内々に語っていた。

物価上昇による価格ショックは、岸田文雄首相にとって不本意な打撃である。岸田首相は明確な理由もなく信任の危機に直面している。岸田首相とジョー・バイデン米大統領は、その点ではお互いを同情できるに違いない。

昨秋、政府の支持率が「危険水域(danger zone)」の30%(党が首相として新たな顔を模索する前兆となる数字)を下回ったとき、岸田氏は補助金を提供して政府が持っていない現金を配り始めた。これはエネルギーや公共料金の高騰による影響を抑えるためだった。しかし、これさえも裏目に出て、人気回復を狙っているのではないかとの疑念が出てきた。

コールは、「国民が不満に思っているのは、岸田首相は常に支出を増やしているが、国民がお金を使うためのプログラムがないことだ。日本人はお金に対して合理的で、散財したりはしない」と述べている。

2021年10月に就任した岸田首相は現在、ほとんどの世論調査で20%をわずかに上回る支持を得ており、回答者の3分の2が岸田政権を支持しないと答えている。これにより、通常であれば、与党自由民主党(Liberal Democratic Party、LDP)を実質的に支配する党の長老たちによって解任される機会が出てくるだろう。これは1955年の党創設以来のモデルであり、結党以来以来、6年間を除いて自民党が政権を維持するのに役立った。

しかし、岸田首相はしばらくの間生き残るかもしれない。一連のスキャンダルの最新のものには、違法な資金調達の可能性を巡る自民党の他の幹部も関与しており、潜在的な後継者層の縮小に影響を与えている。また、そもそも岸田首相が首相になった理由の1つは、党内のリベラル派とタカ派の両方を満足させる明確な後任もいないということだ。

もう1つの未解決の問題は、岸田首相、あるいは後継者が実際に25年間にわたるデフレ圧力に終止符を打つことができるかどうかだ。最新のインフレ統計は物価上昇の鈍化を示しており、2023年11月のコアインフレ率(生鮮食品価格を除く)はわずか2.5%上昇と、16カ月ぶりの低水準となった。これは消費者にとっては朗報かもしれないが、一部のエコノミストは、経済が本当に自律的な賃金・物価上昇に向けて舵を切ったのか、あるいは新たな数字が景気後退につながる消費者の低迷を示しているのかどうかについて懐疑的な見方をしている。焦点は今春の労働組合の賃金交渉であり、労働者と政府の両者は、少なくとも現時点では、賃金引き上げによって最終的に労働者がインフレを上回ることができると期待している。この費用を支払わなければならない企業はあまり熱心さを示していない。

しかし、一部のエコノミストは依然として懐疑的だ。野村総合研究所のエコノミストで元日銀理事の木内登英は11月の報告書で、「来春交渉での賃上げは予想される水準に達しないと考えている」と述べた。このため、日銀はマイナス金利の変更を控える可能性があると述べた。他の先進国がインフレ率の急上昇を受けて金融引き締め政策に切り替えている中、日本は依然として超低金利を維持する唯一の国である。

同時に木内は、量的緩和をあまりに長引かせることは、利回りをゼロかそれ以下に保つために国債を購入する日銀のバランスシートが増え続けることを意味すると指摘する。これは、将来金利が上昇した場合、膨大な保有資産の価値が急落するため、日本銀行の財務状況に対するリスクを高めることになる。バランスシートは今や日本の年間GDPを上回っており、その影響は深刻なものになる可能性がある。もしそうなれば、政府は救済を余儀なくされるだろう。しかし政府はすでに、日本銀行を使って自国の金融の行き過ぎを補填している。

平均的な日本人にとって古き良きデフレの日々を懐かしむようになってしまう。

※ウィリアム・スポサト:東京を拠点とするジャーナリスト、2015年から『フォーリン・ポリシー』の寄稿者を務めている。20年以上にわたり、日本の政治と経済を追いかけており、ロイター通信と『ウォールストリート・ジャーナリスト』紙に勤務していた。2021年にカルロス・ゴーン事件とそれが日本に与えた衝撃についての共著の本を刊行した。

(貼り付け終わり)

(終わり)

ビッグテック5社を解体せよ